こんにちわ!こつこつナースのこつナーです!

症状から読み解くシリーズ第2弾、「胸痛」編です。

胸痛と聞くとみなさんどんなイメージがありますか?

「心臓?」「肺?」「どこかぶつけた?」

のような感じかと思います。

胸痛の患者さんが来院された、病棟で胸痛を訴えた時、どうすればいいのか、解説していこうかと思います。

「胸痛をみたら、まずはACSを否定せよ!」

1.胸痛を訴えた時の動き

胸痛を訴えたらまずは痛みの性状を確認!

随伴する症状はあるのか?

そのあと心電図をとる!

患者さんが胸痛を訴えたらどんな痛みなのかを確認します。

・経験したことのないくらいの痛みなのか

・締め付けられるような痛みなのか

・ちくちくするような痛みなのか

・刺すような痛みなのか

そしてどのあたりが痛いのか確認します。

・胸が痛いのか

・季肋部辺りが痛いのか

・鎖骨辺りが痛いのか

随伴する症状を確認します。

・脈の回数は少ないのか、多いのか

・呼吸は早くなっていないのか、遅くなっていないのか

・冷や汗はかいているのか、かいていないのか

・意識はあるのか、ないのか

痛みの具合を確認したらバイタルサインの測定、可能であればベッドサイドモニターを装着して継時的なモニターチェックをします。

これでもしも胸痛の原因が「心筋梗塞」だった場合、あっという間に致死的不整脈を起こす可能性があります。

可能であれば除細動器も近くにあるといいかもしれません。

そして医師に報告するのと同時に心電図を検査します。

入院中の場合、「胸痛時の指示」のように指示簿に基づいて行動します。

指示簿に入っていなければ医師に報告後、

「心電図をとりますか?」

と相談する必要があります。

心電図を測定後、医師がいれば結果を確認してもらいます。

医師がその場にいなければ波形を確認します。

入院中であれば入院時のルーチンで大抵心電図をとっていますので、入院時の心電図の波形を比較します。

外来であればその場で波形を確認し、前に検査した心電図の記録があれば比較します。

以上が胸痛が出現したときの初動となります。

2.心電図の見方

心電図を測定後、波形をみて原因を考えます。

心電図の波形をみてもわからないよ・・・

大丈夫です、心電図でみるポイントは意外と単純です。

どこをみるかというと・・・

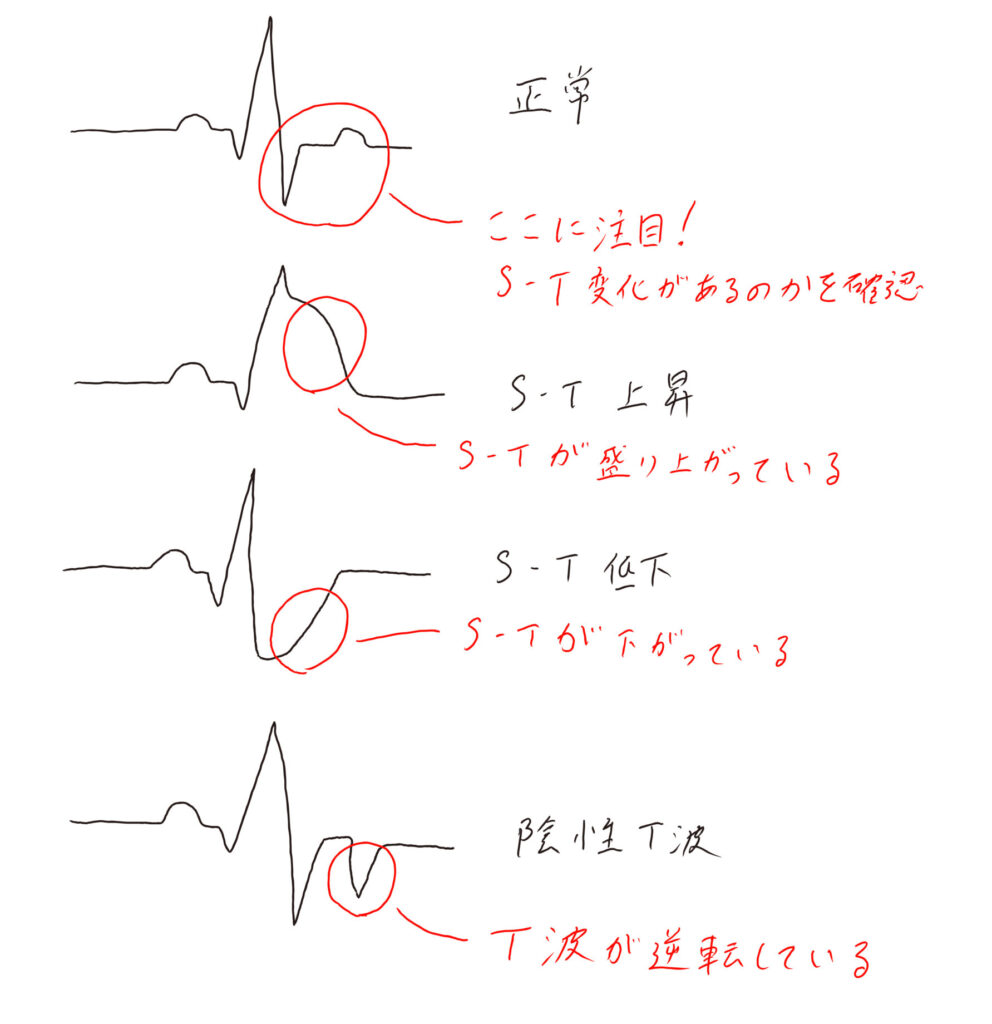

・S-T上昇 → 心筋梗塞の疑いあり STEMI(ステミ)ともいう

・S-T低下 → 心筋梗塞または狭心症の疑いあり N-STEMI(エヌステミ)ともいう

・陰性T波 → 1週間前後以内に心筋梗塞を起こした疑いあり

まずはこの3つです。

慣れれば5秒以内で判断できます。

この波形が出現している場合、急性冠症候群(ACS)、いわゆる「心筋梗塞」を起こしている可能性があります。

心筋梗塞とは心臓の栄養血管である冠動脈が詰まってしまい、血流が途絶えて心筋が壊死してしまう疾患です。

発症後、心室細動や心静止といった致死的不整脈に移行する可能性があるため、かなり緊急度の高い疾患となります。

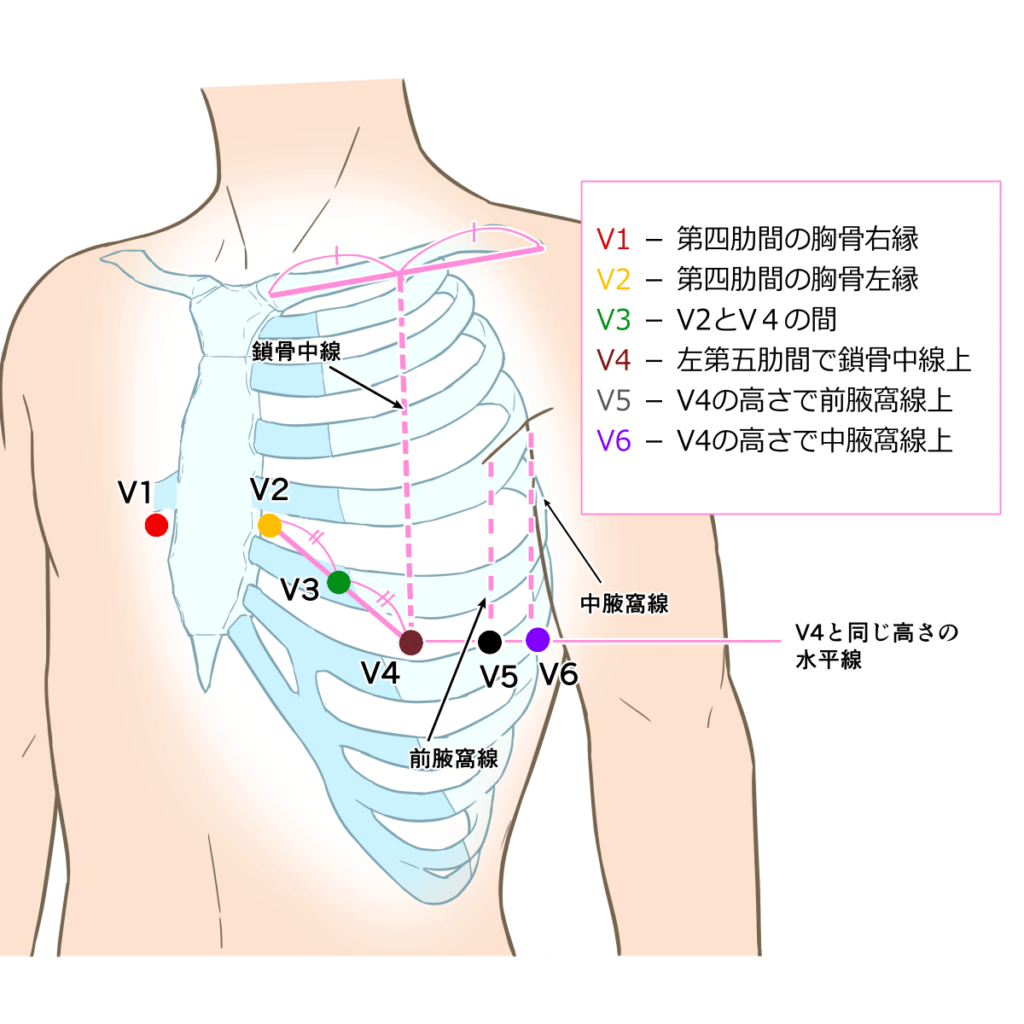

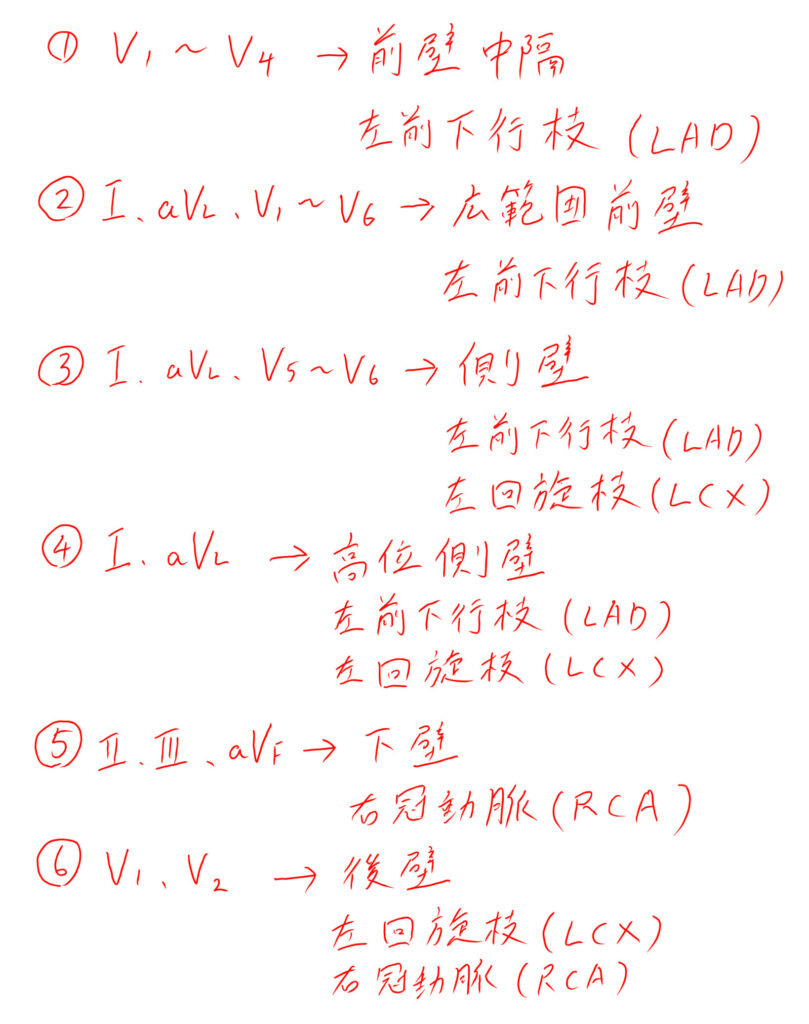

そして心電図にはたくさんの角度から心臓の電気信号を受信して波形として出します。

どこの波形にS-T変化を伴っているかで心臓のどこの部位が心筋梗塞を起こしているかを推測できます。

他にも房室ブロックやPSVTなどといった不整脈がありますが、胸部違和感や意識消失などの症状が出現します。これらは胸痛というより胸部不快感のような症状が出現しますので、今回は割愛します。

4.心電図検査後の動き

・S-T上昇

・S-T低下

・陰性T波

これらの心電図異常が認められ、急性冠症候群(ACS)の疑いまたは診断された場合、循環器内科へコンサルトする形になります。

循環器内科医診察→心エコー→ACSの診断→カテーテル検査・治療

そういった流れになると思います。

もし心電図や心エコーだけでは診断までつかない場合、採血を行うことがあります。

採血の項目としては

・トロポニンIまたはT

・CK

・CK-MB

トロポニンとは心筋細胞に含まれる心臓の収縮の役割を持つたんぱく質です。

CKは筋肉に含まれる酵素です。

そしてCK-MBは、CKのうち心筋に含まれる筋肉の酵素となります。

CKの中にはMM(骨格筋)、BB(脳型)、MB(心筋型)という内訳があります。

心筋梗塞により心筋が壊死し、その中に含まれるたんぱく質や酵素が血中に溶け、採血ではこれらの数値が上昇します。

だいたい発症後2~3時間でピークに達します。

しかしこれらの採血項目は運動やストレスなどでも上昇することがあるので、心電図や心エコーなどの検査も行い、総合的に判断します。

最終的に心筋梗塞と診断されたらカテーテル検査を実施します。

カテーテル検査室に入室する前に担当看護師がやるべきことは、

・末梢ルートの確保

・ヘパリンの投与 またはバイアスピリンやエフィエントの内服(抗凝固薬)

・膀胱留置カテーテルの挿入

・酸素投与 酸素2Lカヌラから

・カテーテル検査の同意書の確認

・家族へ連絡

※もちろん医師の指示の下実施します。

自院でカテーテル検査ができない場合はできる病院へ転院搬送の運びとなるので搬送の準備をします。

5.ACSを否定した後、他に考えられる疾患

もろもろ検査をした結果、ACSは否定されました。

そしたらなにを考えられるでしょうか?

大抵この後は医師より

「レントゲンをとりましょう」

「CTをとりましょう」

と指示が出ると思います。

医師はいったいなにを診ようとしているかというと・・・

・大動脈解離の有無

・気胸の有無

・肋骨骨折の有無

・胆石発作の有無

などが考えられると思います。

レントゲンもCTも異常がなさそうだ・・・

となると他に考えられる原因としては、

・帯状疱疹などの皮膚疾患

・肋間神経痛

・逆流性食道炎などの消化器疾患

などが考えられると思います。

そして特に原因が見つからず、胸痛が続くようなことがあった場合、

線維筋痛症のような可能性を考えていく必要があると思います。

6.まとめ

いかがだったでしょうか。

第二弾は「胸痛」に視点を当てていきました。

胸痛=ACSの可能性を前提に行動し、それが否定できるまでは気を抜かないように気を付けましょう。

体験談ですが、新人の頃に胸痛を訴えた患者さんを受け持っていた時、発症から10分もしないでVFになった時は本当に肝が冷えました・・・

この記事がみなさんの看護師ライフにお役に立てればうれしいです。

私のX(旧Twitter)のプロフィールのリンクを以下に貼ります。 よければフォロー、コメントをお願いします。 インスタも始めました!看護に役立つ知恵を紹介しています。

https://x.com/nurse_cda

https://www.instagram.com/nurse_cda/